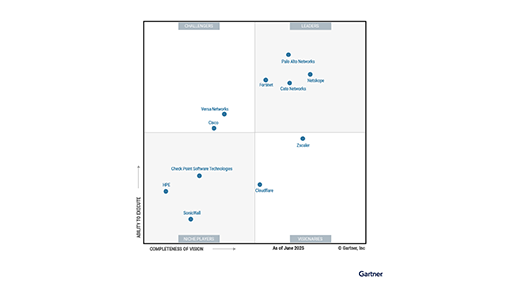

Netskopeは、2025年ガートナー、SASEプラットフォームのマジック・クアドラントで再びリーダーの1社として評価をいただきました。レポートを入手する

Netskopeプラットフォームを実際に体験する

Netskope Oneのシングルクラウドプラットフォームを直接体験するチャンスです。自分のペースで進められるハンズオンラボにサインアップしたり、毎月のライブ製品デモに参加したり、Netskope Private Accessの無料試乗に参加したり、インストラクター主導のライブワークショップに参加したりできます。

Netskope は、 SSE プラットフォームと SASE プラットフォームの両方で、ビジョンで最も優れたリーダーとして認められています

2X a Leader in the Gartner® Magic Quadrant for SASE Platforms

One unified platform built for your journey

One unified platform built for your journey

リスクがどこにあるかを理解する

Advanced Analytics は、セキュリティ運用チームがデータ主導のインサイトを適用してより優れたポリシーを実装する方法を変革します。 Advanced Analyticsを使用すると、傾向を特定し、懸念事項に的を絞って、データを使用してアクションを実行できます。

レガシーVPNを完全に置き換えるための6つの最も説得力のあるユースケース

Netskope One Private Accessは、VPNを永久に廃止できる唯一のソリューションです。

Netskope Cloud Exchange

Netskope Cloud Exchange(CE)は、セキュリティ体制全体で投資を活用するための強力な統合ツールをお客様に提供します。

Netskopeテクニカルサポート

クラウドセキュリティ、ネットワーキング、仮想化、コンテンツ配信、ソフトウェア開発など、多様なバックグラウンドを持つ全世界にいる有資格のサポートエンジニアが、タイムリーで質の高い技術支援を行っています。

Netskopeトレーニング

Netskopeのトレーニングは、クラウドセキュリティのエキスパートになるためのステップアップに活用できます。Netskopeは、お客様のデジタルトランスフォーメーションの取り組みにおける安全確保、そしてクラウド、Web、プライベートアプリケーションを最大限に活用するためのお手伝いをいたします。

Netskope One SSEでビジネス価値を達成する

Netskope One Security Service Edge(SSE)は、ビジネスクリティカルなセキュリティサービスを Netskope One プラットフォームに統合することで、企業が大きなビジネス価値を達成できるようにします